еёғйІҒе…ӢжҙӣдҪ©ж–Ҝзҡ„зҜ®зҗғдј еҘҮд№Ӣи·ҜдёҺжңӘжқҘеҸ‘еұ•еұ•жңӣ

еёғйІҒе…Ӣгғ»жҙӣдҪ©ж–ҜпјҢиҝҷдҪҚеңЁзҜ®зҗғеңәдёҠйўҮе…·дј еҘҮиүІеҪ©зҡ„зҗғе‘ҳпјҢд»Ҙе…¶еҮәиүІзҡ„жҠҖжңҜе’ҢзӢ¬зү№зҡ„йЈҺж јиөўеҫ—дәҶдј—еӨҡзҗғиҝ·зҡ„е–ңзҲұгҖӮжң¬ж–Үе°Ҷд»ҺеӣӣдёӘж–№йқўеҜ№д»–зҡ„зҜ®зҗғдј еҘҮд№Ӣи·ҜиҝӣиЎҢиҜҰз»Ҷйҳҗиҝ°пјҢйҰ–е…ҲжҳҜд»–зҡ„иҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝиө·жӯҘдёҺеҸ‘еұ•еҺҶзЁӢпјҢе…¶ж¬ЎжҳҜд»–еңЁзҗғйҳҹдёӯзҡ„и§’иүІдёҺиҙЎзҢ®пјҢеҶҚиҖ…жҳҜд»–еңЁдёӘдәәжҠҖиғҪдёҠзҡ„дёҚж–ӯжҸҗеҚҮпјҢжңҖеҗҺжҺўи®Ёд»–зҡ„жңӘжқҘеҸ‘еұ•еұ•жңӣгҖӮйҖҡиҝҮиҝҷдәӣеҲҶжһҗпјҢжҲ‘们дёҚд»…иғҪеӨҹжӣҙеҘҪең°зҗҶи§ЈеёғйІҒе…Ӣгғ»жҙӣдҪ©ж–ҜдҪңдёәдёҖеҗҚзҗғе‘ҳзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§пјҢиҝҳиғҪйў„и§Ғд»–еңЁжңӘжқҘеҸҜиғҪеёҰжқҘзҡ„еҪұе“Қе’ҢжҲҗе°ұгҖӮ

1гҖҒиҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝиө·жӯҘдёҺеҸ‘еұ•

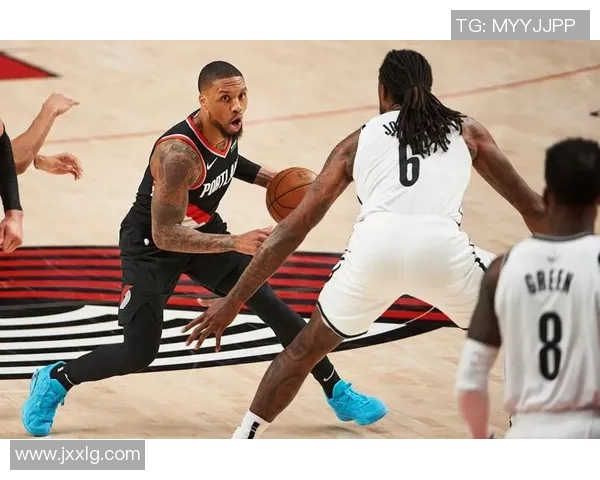

еёғйІҒе…Ӣгғ»жҙӣдҪ©ж–ҜеҮәз”ҹдәҺ1988е№ҙпјҢжҲҗй•ҝдәҺеҠ е·һжҙӣжқүзҹ¶гҖӮд»–иҮӘе°Ҹдҫҝеұ•зҺ°еҮәдәҶеҮәдј—зҡ„зҜ®зҗғеӨ©иөӢпјҢиҝӣе…ҘеӨ§еӯҰеҗҺпјҢд»–йҖүжӢ©дәҶж–ҜеқҰзҰҸеӨ§еӯҰпјҢеңЁиҝҷйҮҢејҖе§ӢдәҶиҮӘе·ұзҡ„еӨ§еӯҰзҜ®зҗғз”ҹж¶ҜгҖӮеңЁзҹӯжҡӮзҡ„дёӨе№ҙдёӯпјҢд»–д»ҘдјҳејӮзҡ„иЎЁзҺ°еҗёеј•дәҶNBAзҗғйҳҹзҡ„е…іжіЁпјҢ并жңҖз»ҲдәҺ2008е№ҙеҸӮеҠ йҖүз§ҖпјҢиў«ж–°жіҪиҘҝзҪ‘йҳҹйҖүдёӯпјҢжӯЈејҸиёҸе…ҘиҒҢдёҡзҜ®зҗғиҲһеҸ°гҖӮ

еңЁж–°жіҪиҘҝзҪ‘йҳҹж•ҲеҠӣжңҹй—ҙпјҢжҙӣдҪ©ж–Ҝиҝ…йҖҹеҙӯйңІеӨҙи§’гҖӮд»–еҮӯеҖҹеҮәиүІзҡ„иҝӣж”»жҠҖе·§е’ҢзҜ®жқҝиғҪеҠӣжҲҗдёәзҗғйҳҹзҡ„ж ёеҝғд№ӢдёҖпјҢеӨҡж¬Ўе…Ҙеӣҙе…ЁжҳҺжҳҹиөӣгҖӮеңЁиҝҷж®өж—¶жңҹпјҢд»–зҡ„еҸ‘еұ•дёҚд»…дҪ“зҺ°еңЁдёӘдәәж•°жҚ®дёҠпјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜдёәзҗғйҳҹе»әз«ӢдәҶдёҖз§Қж–°зҡ„жҲҳжңҜдҪ“зі»пјҢдҪҝеҫ—зҪ‘йҳҹйҖҗжёҗе…·еӨҮз«һдәүеҠӣгҖӮ

йҡҸзқҖж—¶й—ҙжҺЁз§»пјҢжҙӣдҪ©ж–Ҝз»ҸеҺҶдәҶзҗғйҳҹеҗҚеӯ—е’ҢеҹҺеёӮзҡ„еҸҳиҝҒпјҢдҪҶд»–зҡ„иЎЁзҺ°е§Ӣз»ҲдҝқжҢҒзЁіе®ҡгҖӮд»–еңЁзҰ»ејҖж–°жіҪиҘҝеҗҺеҠ зӣҹеёғйІҒе…Ӣжһ—зҜ®зҪ‘пјҢеңЁиҝҷдёӘиҝҮзЁӢдёӯдёҚж–ӯжҸҗеҚҮиҮӘе·ұзҡ„жҜ”иөӣж°ҙе№іпјҢдёәж—ҘеҗҺзҡ„жҲҗеҠҹеҘ е®ҡеҹәзЎҖгҖӮ

2гҖҒеңЁзҗғйҳҹдёӯзҡ„и§’иүІдёҺиҙЎзҢ®

еёғйІҒе…Ӣгғ»жҙӣдҪ©ж–ҜдҪңдёәеҶ…зәҝзҗғе‘ҳпјҢе…¶иә«й«ҳе’ҢеүҚеңәз»ҹжІ»еҠӣдҪҝд»–жҲҗдёәзҗғйҳҹдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮеңЁзҜ®зҪ‘ж—¶жңҹпјҢд»–дёҚеҸӘжҳҜдёҖдёӘеҫ—еҲҶжүӢпјҢжӣҙжҳҜйҳІе®Ҳз«Ҝзҡ„йҮҚиҰҒж”ҜжҹұгҖӮйҖҡиҝҮзІҫеҮҶзҡ„зҜ®дёӢж”»еҮ»е’Ңжҳҫи‘—зҡ„йҳІе®ҲиғҪеҠӣпјҢд»–её®еҠ©зҗғйҳҹеҸ–еҫ—дәҶеӨҡеңәе…ій”®иғңеҲ©гҖӮ

йҡҸзқҖиҪ¬дјҡиҮіеҜҶе°”жІғеҹәйӣ„й№ҝпјҢжҙӣдҪ©ж–ҜиҝӣдёҖжӯҘжӢ“е®ҪдәҶиҮӘе·ұзҡ„и§’иүІгҖӮд»–дёҚд»…дҫқ然дҝқжҢҒеҶ…зәҝеЁҒиғҒпјҢеҗҢж—¶д№ҹејҖе§Ӣе°қиҜ•еӨ–зәҝжҠ•е°„гҖӮиҝҷз§ҚиҪ¬еҸҳдҪҝеҫ—йӣ„й№ҝеңЁжҲҳжңҜдёҠжӣҙеҠ зҒөжҙ»пјҢд№ҹи®©иҮӘе·ұжҲҗдёәзҺ°д»ЈзҜ®зҗғеҸ‘еұ•зҡ„зј©еҪұвҖ”вҖ”еӨ§дёӘеӯҗзҗғе‘ҳеҗҢж ·еҸҜд»Ҙе…·еӨҮеӨ–зәҝжҠ•е°„иғҪеҠӣпјҢд»ҺиҖҢжӢүдјёз©әй—ҙпјҢжҸҗй«ҳиҝӣж”»ж•ҲзҺҮгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢеңЁйӣ„й№ҝеӨәеҶ жңҹй—ҙпјҢжҙӣдҪ©ж–ҜжүҖеұ•зҺ°еҮәзҡ„йўҶеҜјеҠӣд№ҹжҳҜдёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„дёҖзҺҜгҖӮд»–дёҚд»…жҳҜеңЁеңәдёҠжү“жӢјпјҢжӣҙжҳҜеңЁжӣҙиЎЈе®Өдёӯдј йҖ’зқҖеӣўйҳҹзІҫзҘһпјҢйҖҡиҝҮиҮӘиә«з»ҸеҺҶйј“еҠұе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳпјҢи®©ж•ҙдёӘеӣўйҳҹжңқзқҖе…ұеҗҢзӣ®ж ҮеҠӘеҠӣгҖӮ

3гҖҒдёӘдәәжҠҖиғҪдёҠзҡ„дёҚж–ӯжҸҗеҚҮ

еёғйІҒе…Ӣгғ»жҙӣдҪ©ж–Ҝ并дёҚжҳҜдёҖдёӘжӯўжӯҘдёҚеүҚзҡ„дәәпјҢиҖҢжҳҜдёҖдҪҚдёҚж–ӯиҝҪжұӮиҝӣжӯҘзҡ„зҗғе‘ҳгҖӮд»ҺжңҖеҲқеҚ•дёҖзҡ„дҪҺдҪҚиҝӣж”»еҲ°еҰӮд»Ҡдё°еҜҢеӨҡж ·еҢ–зҡ„иҝӣж”»жүӢж®өпјҢд»–д»ҳеҮәдәҶе·ЁеӨ§зҡ„еҠӘеҠӣгҖӮиҝ‘е№ҙжқҘпјҢд»–зү№еҲ«еҠ ејәдәҶдёүеҲҶзҗғи®ӯз»ғпјҢдҪҝеҫ—иҮӘе·ұжҲҗдёәдёҖеҗҚеҗҲж јз”ҡиҮідјҳз§Җзҡ„еӨ–зәҝжҠ•жүӢпјҢиҝҷж— з–‘дёәд»–зҡ„иҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝеўһж·»дәҶж–°зҡ„з»ҙеәҰгҖӮ

йҷӨдәҶжҠ•е°„иғҪеҠӣеӨ–пјҢжҙӣдҪ©ж–ҜиҝҳжіЁйҮҚиә«дҪ“зҙ иҙЁеҸҠйҳІе®ҲжҠҖе·§зҡ„еҸ‘еұ•гҖӮд»–йҖҡиҝҮдё“дёҡдәәеЈ«жҢҮеҜјпјҢдёҚж–ӯжҸҗй«ҳиҮӘе·ұзҡ„еҠӣйҮҸе’Ңж•ҸжҚ·жҖ§пјҢзұіе…°е®ҳзҪ‘д»Ҙеә”еҜ№иҒ”зӣҹдёӯи¶ҠжқҘи¶ҠејәеӨ§зҡ„еҜ№жүӢгҖӮеҗҢж—¶пјҢд»–д№ҹеӯҰд№ еҲ°дәҶи®ёеӨҡе…Ҳиҝӣзҡ„ж•°жҚ®еҲҶжһҗж–№жі•пјҢз”Ёд»ҘдјҳеҢ–иҮӘиә«жү“жі•пјҢе®һзҺ°жңҖдҪіиЎЁзҺ°гҖӮ

иҝҷз§ҚиҮӘжҲ‘жҸҗеҚҮ并йқһеҒ¶з„¶пјҢиҖҢжҳҜжәҗдәҺд»–еҜ№зҜ®зҗғиҝҗеҠЁж·ұеҲ»зҗҶи§Јд»ҘеҸҠеҜ№иғңеҲ©зҡ„дёҚжҮҲиҝҪжұӮгҖӮжӯЈеӣ дёәеҰӮжӯӨпјҢеҚідҪҝйқўеҜ№дјӨз—…зӯүжҢ‘жҲҳпјҢд»–дҫқж—§иғҪеӨҹеҝ«йҖҹйҖӮеә”并еҒҡеҮәи°ғж•ҙпјҢд»ҘдҝқжҢҒз«һдәүеҠӣпјҢдёәиҮӘе·ұиөўеҫ—жӣҙеӨҡжңәдјҡгҖӮ

4гҖҒжңӘжқҘеҸ‘еұ•еұ•жңӣ

еҜ№дәҺеҚіе°Ҷиө°еҗ‘иҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝжң«жңҹзҡ„еёғйІҒе…Ӣгғ»жҙӣдҪ©ж–ҜжқҘиҜҙпјҢжңӘжқҘзҡ„еҸ‘еұ•ж–№еҗ‘еҖјеҫ—жңҹеҫ…гҖӮиҷҪ然е№ҙйҫ„йҖҗжёҗеўһй•ҝпјҢдҪҶд»–д»Қ然жӢҘжңүдё°еҜҢзҡ„еӨ§иөӣз»ҸйӘҢе’ҢеҚ“и¶Ҡзҡ„жҜ”иөӣжҷәе•ҶпјҢеҸҜд»Ҙ继з»ӯеҸ‘жҢҘдҪңз”ЁгҖӮдёҚи®әжҳҜеңЁеңәдёҠзҡ„йўҶеҜјеҠӣиҝҳжҳҜдј жҺҲз»ҸйӘҢж–№йқўпјҢйғҪжңүеҠ©дәҺе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳжҲҗй•ҝпјҢиҝҷд№ҹжҳҜд»–жңӘжқҘеҸҜиғҪжүҝжӢ…зҡ„йҮҚиҰҒи§’иүІд№ӢдёҖгҖӮ

еҗҢж—¶пјҢйҡҸзқҖNBA规еҲҷеҸҠжҲҳжңҜзҡ„еҸ‘еұ•еҸҳеҢ–пјҢеӨ§дёӘеӯҗ们йңҖиҰҒйҖӮеә”ж–°зҡ„жҜ”иөӣиҠӮеҘҸгҖӮеҜ№дәҺжҙӣдҪ©ж–ҜиҖҢиЁҖпјҢе°Ҷ继з»ӯеўһејәиҮӘе·ұзҡ„е…ЁйқўжҖ§е°ӨдёәйҮҚиҰҒпјҢеҢ…жӢ¬з»§з»ӯејәеҢ–еӨ–зәҝжҠ•е°„гҖҒдј еҜјдҪ“зі»д»ҘеҸҠйҳІе®Ҳзӯ–з•ҘзӯүпјҢиҝҷдәӣйғҪжҳҜеҶіе®ҡе…¶иғҪеҗҰ继з»ӯз•ҷеңЁйЎ¶зә§иҒ”иөӣзҡ„йҮҚиҰҒеӣ зҙ гҖӮ

жңҖеҗҺпјҢд»Һж•ҙдҪ“жқҘзңӢпјҢж— и®әжҳҜдҪңдёәдёҖеҗҚиҖҒе°ҶиҝҳжҳҜжҪңеңЁж•ҷз»ғжҪңиҙЁиҖ…пјҢеёғйІҒе…ӢВ·жҙӣдҪ©ж–ҜйғҪе°ҶеңЁNBAеҺҶеҸІдёӯз•ҷдёӢж·ұеҲ»еҚ°и®°гҖӮд»–еҝ…е°ҶеҲ©з”ЁиҮӘе·ұзҡ„дјҳеҠҝпјҢжҠҠжҸЎжҜҸдёҖдёӘжңәдјҡпјҢи®©жҲ‘们е…ұеҗҢжңҹеҫ…д»–зҡ„жңӘжқҘиЎЁзҺ°пјҒ

жҖ»з»“пјҡ

з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢеёғйІҒе…Ӣгғ»жҙӣдҪ©ж–Ҝд»Һж—©е№ҙзҡ„йқ’涩е°Ҹе°ҶеҲ°еҰӮд»ҠзӮҷжүӢеҸҜзғӯзҡ„еӨ§дёӘеӯҗжҳҺжҳҹпјҢе…¶иҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝе……ж»Ўдј еҘҮиүІеҪ©гҖӮд»–дёҚд»…еҮӯеҖҹеҚ“и¶ҠжҠҖиүәиөўеҫ—дј—дәәзһ©зӣ®пјҢжӣҙйҖҡиҝҮдёҚж–ӯиҮӘжҲ‘жҸҗеҚҮе®һзҺ°и·Ёи¶ҠејҸеҸ‘еұ•гҖӮиҖҢдё”пјҢд»–дҪңдёәзҗғйҳҹдёӯзҡ„ж ёеҝғдәәзү©пјҢж— з–‘дёәеӨҡдёӘйҳҹдјҚеёҰжқҘдәҶз§ҜжһҒеҪұе“ҚпјҢдёәе№ҙиҪ»дёҖд»Јж ‘з«ӢдәҶжҰңж ·гҖӮжӯӨеӨ–пјҢеҜ№дәҺеҚіе°ҶеҲ°жқҘзҡ„жңӘжқҘпјҢжҲ‘们жңүзҗҶз”ұзӣёдҝЎпјҢеҚідҫҝйқўдёҙжҢ‘жҲҳпјҢиҝҷдҪҚиҖҒе°ҶеңЁиҒ”зӣҹдёӯд»ҚдјҡеӨ§ж”ҫејӮеҪ©пјҢдёәе№ҝеӨ§зҜ®зҗғзҲұеҘҪиҖ…еёҰжқҘжӣҙеӨҡзІҫеҪ©зһ¬й—ҙгҖӮ

жҖ»д№ӢпјҢдёҚи®әжҳҜд»ҺдёӘдәәжҠҖиғҪи§’еәҰиҝҳжҳҜеӣўйҳҹиҙЎзҢ®еұӮйқўжқҘзңӢпјҢеёғйІҒе…ӢВ·жҙӣдҪ©ж–ҜйғҪ已然жҲҗдёәзҺ°д»ЈзҜ®зҗғзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮд»–жүҖдҪ“зҺ°еҮәзҡ„еҘӢж–—зІҫзҘһдёҺжү§зқҖиҝҪжұӮпјҢе°ҶжҝҖеҠұж— ж•°еҗҺиҫҲеӢҮж•ўиҝҪжўҰгҖӮеӣ жӯӨпјҢжҲ‘们жңҹеҫ…зңӢеҲ°жӣҙеӨҡе…ідәҺд»–зҡ„ж•…дәӢпјҢд»ҘеҸҠд»–еҰӮдҪ•з»§з»ӯд№ҰеҶҷеұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„дј еҘҮзҜҮз« пјҒ